フランスの親子まるごと支援

第7回

専門職に求められること

もくじ

- > 専門性とは知識ではなく「あり方」

- > 社会的教育的アクションを行う

- > 知識や技術のアップデートと継承

- > 理想を実現するための道具を研修で身につける

- > いい仕事ができる時間と仲間が与えられていること

- > 社会問題の解決を目指す

フランスでは、福祉の専門職とは単に知識を持つ人ではなく、支援を必要としている当事者が自分に適した解決策を自身で見出すことを支援し、利用者主体で関わることができる「あり方」が重要視される。特に「温かい見守り」と「ジャッジしない姿勢」が鍵となる。家族支援においては、専門職同士の連携や継続研修による持続的な知識・技術のアップデートが不可欠である。フランスの福祉現場では、ボトムアップによる発展が特徴であり、現場発の取り組みが全国に広がる文化が根づいていることを紹介する。

専門性とは知識ではなく「あり方」

専門職は答えを知っている人ではなく、相手にとって一番いい方法を一緒に見つけるのを手伝える人だ。相手ができないことを求めるのは暴力であり、相手の代わりに行うのも暴力である。つまり専門職には、相手を主体として支えるという絶妙なバランスをとり、相手が自分自身のために「行動する力」を発揮できるよう相手の潜在力を引き出すことが求められている。

フランスでは「温かい見守り」と「ジャッジしない」という姿勢が大事だと言われる。「温かい見守り」とは、まずは相手の言うことを信じ、相手の選択がベストだと思えなくても、相手が必要な経験をするのを支えられること。「ジャッジしない」とは、良し悪しなどを自分の価値で判断をせず、一般化も矮小化もせず、相手の表現を受け止めることである。また、「視線は尊厳であり、言葉は気持ちである」とも言う。言葉にしなくても相手を驚きの表情やびっくりした目で見ること自体がジャッジになってしまうこともある。職業倫理は日々の臨床を誠実に丁寧に、そして間違えたときやうまくできなかったときは反省することの繰り返しによって成り立つものである。フランスの福祉の現場ではあえて国で職業倫理ガイドラインをつくらない選択をとった。それは、常に利用者との実践によって倫理をつくる意識を尊重するためである。

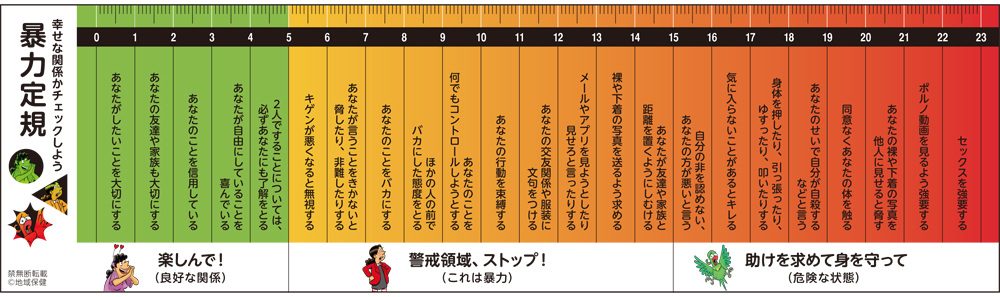

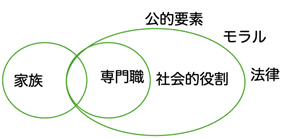

家族支援には次の4つの機能があり、それぞれの危険性を認識することがまず第一歩だ。その上で、専門職が複数で家族に接し、専門職同士も意見し合い調整できるようにしている。中には面接は必ず2人で行うことを徹底する機関がある程で、専門職同士でお互いの言葉遣いや態度や対応について意見を述べ合うことは、新人、ベテランを問わず日常的にされている。

(Bouchereau, 2024)

フランスでは機関による悪い扱いを防ぐため、2022年に社会福祉家族法で「悪い扱い」が定義された。

119-1条

「悪い扱いとは、脆弱な状況にある人に対し、行動、言葉、アクション、またはアクションを実行しないことによって、その人の成長、権利の行使、基本的に必要なこと、健康が損なわれること。それらが信頼関係の中や、支援者がいないと活動できない状況、ケアやサポートの中で行われること。悪い扱いは、継続的ではない一回限りの場合も含み、意識的ではなかったとしても対象となる。個人、グループ、そして機関によって行われることがある。このような状況で起きる暴力やネグレクトの形はさまざまである」

第三者機関による監査も質を問うため、ランダムに利用者や家族も選ばれヒアリングをする。

専門職が家族と出会うとき、それは一対一の人間の出会いや関係性の形成だと単純化はできない。専門職は社会的役割があるからである。背景として法律、モラル、公的要素などを担っているので、それを無視して相手に接することはできない。そのため、利用者に対し自身の役割を説明した上で、その役割をなるべく相手に合う形で、人間的な手続きに変換する力が問われる。

社会的教育的アクションを行う

フランスの専門職はクリエイティビティであることが求められる。それぞれが自分の知っている利用者のニーズに合った福祉をつくることで、一番効果的な方法を作り出すことができる。画一的な方法ではなく、利用者に合わせる裁量が認められているのだ。合理的で人間的、人権と尊厳を守る道を探すには必要なことではないだろうか。クリエイティビティを発揮するために必要な方法を身につけられる研修に参加することもある。ある福祉事務所のソーシャルワーカーは母子家庭の心理的負荷を減らすことを自身のソーシャルアクションとして企画した。生活保護を受給していたり、地域で福祉を利用したりする親子を集めて定期的に話し合う機会を設け、そのときに出た話題で解決できるものはチームも動員して取り組み、さらに、2か月に一度は他県に研修に行き、同じようなテーマに取り組むさまざまな職場のソーシャルワーカーたちと方法を考えるための合宿に参加していた。

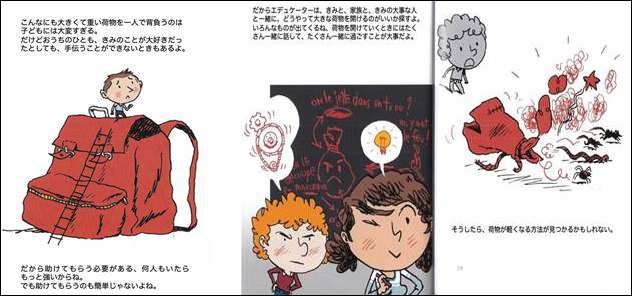

在宅教育支援のエデュケーターたちが独自に作成して子どもたちに配っている冊子(Olga Spitzer財団)

※全体の閲覧はこちら

クリエイティビティを発揮できることで、職員はソーシャルアクションの発展に貢献していると感じ、仕事において自身の能力を発揮できていると感じることができる。仕事をする中で自由を感じ、新しいことを提案する力を伸ばすことができる。自身のアイデアで職業の発展やより良い社会をつくることに参加していると感じることができる。だからこそ、フランスの専門職は好奇心が旺盛で他国の取り組みについての関心も深い。例えば2024年に日本各地で講演した児童相談所の心理士は、その前年はブラジルに路上エデュケーターに会いに行き、その前は韓国と、毎年海外の福祉を見に行っている。フランスでは2018年からエデュケーター養成期間中に第二外国語まで義務づけられているが、言語としての外国語ではない。発表やレポートのたびに第二外国語文献まで引用することが求められる。そのようにして、他国での取り組みとも常に比較し、より良い取り組みについて思考し続けることが求められる。そのため、日本から視察グループがフランスを訪問すると、フランスの受け入れ機関側からの質問の方が多くなり、日本人が質問できないほど盛り上がることもある程だ。

このようにフランスの福祉は保健省が決めたものを現場で実施するというトップダウンより、現場発の試験的な取り組みについて国が有用性を認め、全国的なものに発展するボトムアップの流れが強くある。現場職員にとって、自分たちが福祉を発展させていることが誇りになるのだ。新しい取り組みの土台には現場発の「実現したい価値」があるからこそ、他県であっても同じ理念を持って取り組まれやすい。

本連載の第0回で紹介したティーンエイジャーの家はその例のひとつだ。「思春期のケアについて十分な知識の蓄積がない」という課題意識で、県内の病院の小児科、学校、社会的養護、少年法、それぞれの実務者がさまざまな機関から集まり、1999年にサービスを開始した。最初は病院に関する財団が財源だった。2001年に子どもの権利擁護機関がその有用性を国に報告し、2004年に家族省が各県に必要な機関であると認め2005年に職務内容を記載した文書を出し国の資金により各県で運営されるようになった。最初の1か所をつくったそのティーンエイジャーの家は、現在1つの機関で年間約3億円の予算を組み、35人の専門職をフルタイムで雇っている。専門職の内訳は、最初に若者に接しニーズの判断をするエデュケーター、そしてその先のケアをエデュケーターとともに担う児童精神科医、小児科医、婦人科医、栄養専門医、ソーシャルワーカー、心理士、法律家などだ。同じように、現場で1つのチームが開始した路上エデュケーターやネットエデュケーターもサービスが全国規模になっている。重視されているのは、全国どこでも同じサービスを受けることができ、同じ質が保障されることを原則とする点と、国家資格のある専門職が担い誰もが無条件で無料で利用できる点だ。

社会的教育的アクションはフランスの国家資格ガイドラインにもエデュケーターの担う役割として示されている。ネットワーク形成として「エデュケーターは関係機関や団体の参加を促し、ネットワークを動員する」こと、そして、社会全体への働きかけとして「人々を囲む環境と、社会全体に対し、社会的絆と連帯を強化することに寄与する」ことを求めている。「連携が難しい」「社会の関心が薄い」と嘆くのではなく、それらを改善すること自体が専門職の役割なのだ。

例えば、在宅教育支援で、親子関係が難しく家にいられず、知的障害があり、性被害経験があり、行動トラブルと犯罪傾向があるというような、社会的養護+障害+医療ケア+少年法のニーズが同時にあるような子どもがいる。その受け入れ先がなかなか見つからないことが課題とされたとき、現場の呼びかけで、複数の学会が合同で大会を開き方法を検討する企画を実現した。児童保護施設にいる子どもと親との関係を支えるために、在宅教育支援も同時に入り、子どもに非行傾向があることへの対応として、少年法分野のエデュケーターも毎週子どもに会いに来るなど、複数分野の支援が同時に臨機応変に入る工夫が取られることが増えたのだ。その結果、子どもは居場所を転々とさせられることなく、同じ場所で暮らしながらさまざまなニーズに対応されるようになった。

知識や技術のアップデートと継承

「知識や技術のアップデートと継承」も国が出しているエデュケーターのガイドラインで重視されている点である。アップデートとは「ミッションに関連する政治的、経済的、社会的背景に関する最新の知識を常に得て、知識の蓄積と更新を行う」ことである。さらに、海外情報として、外国語を含む情報源から情報を収集し共有することとされている。しかし、この点でフランスは遅れており、現場で働く実務者の国際学会での発表は少ない。フランスでは現場出身の研究者が多いため、研究者を通して国際的な情報が入っているものの、国際学会に出掛けると、北欧、オランダ、ベルギー、スイス、イギリスなどのほうが現場実務者が多く発表している。例えば医師は養成課程の知識で定年まで仕事するわけではなく、常に情報のアップデート、新しい治療法や薬の知識が求められる。エデュケーターも同じで、海外の最新の方法を取り入れ、良い変化を起こせるたくさんの方法を試してみる。福祉事務所や子ども家庭センターのように親子支援を行う場所などで、親子に対し使われるツールは一般的に以下のようなものである。

絵は『ターラの夢見た家族生活』(サウザンブックス)より

その他、知識や技術のアップデートと継承については、他に知見の共有として「専門職の将来を担う人々、現場を支える人たちに実践方法や知識を継承するために、経験を意識的に共有する」、政策提言として「ニーズに関する公共政策の実現について提案する」、継承と職業の発展として「十分な経験を積んだ後は、専門的な知見を記述し広く公開し、職業の専門化プロセスに参加する」と書かれている。ベテランになるとフルタイムではない働き方にして、残りの時間を専門学校の講師や他機関でのスーパーバイズなどを行う人、開業する人などもいる。

理想を実現するための道具を研修で身につける

道具とは知識や考え方である。理想があるから活動を続けられ、理想を実現しようという意思が原動力になる。しかし、思わぬ出来事で理想につながる動きができないと個人も組織もダメージを受ける。研修は道具に磨きをかける機会になる。研修によって理想に近づく動きができるための道具を増やすことは、日々仕事道具をケアするのと同じである。道具が十分ないと、個人や組織はダメージを受けないように見て見ぬふりをするが、それではリスクは減らせない。

フランスの専門職たちは、日本で学会や実務者向け講演会などが週末に開催されることに非常に驚く。フランスでは研修等は仕事の時間内に、雇用主が費用を負担して参加するものだからだ。いかなる労働分野においても、雇用主は研修費を予算として確保しなければならない。そして、管理職も職員個々とチームの能力とパフォーマンスを向上させる役割を果たすために研修内容を提案するが、職員それぞれも自分の仕事に必要な内容を選ぶ。そして、その研修が外部で実施されることも特徴だ。研修を企画実施する専門の民間機関が依頼を受け、適した講師を見つけ、研修を行い、参加者は自分の選んだテーマについてさまざまな機関から来た専門職たちと机を並べ研修を受ける。満遍なく継続研修の機会があり、それが外部で行われていて他機関の専門職と意見交換する機会が多くあることが全体のアップデートにつながっているのではないだろうか。

継続研修は、アイデアを養い、専門職同士の絆や連帯の感覚を再確認し、方法を得られることで安心して仕事ができると感じ、自身のキャリアや専門性において成長していると感じられる非常に重要な要素であろう。

いい仕事ができる時間と仲間が与えられていること

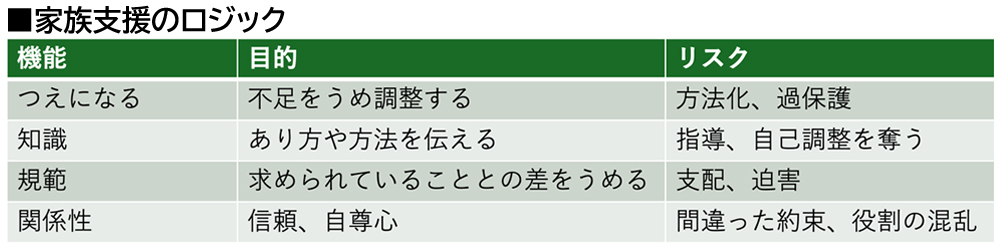

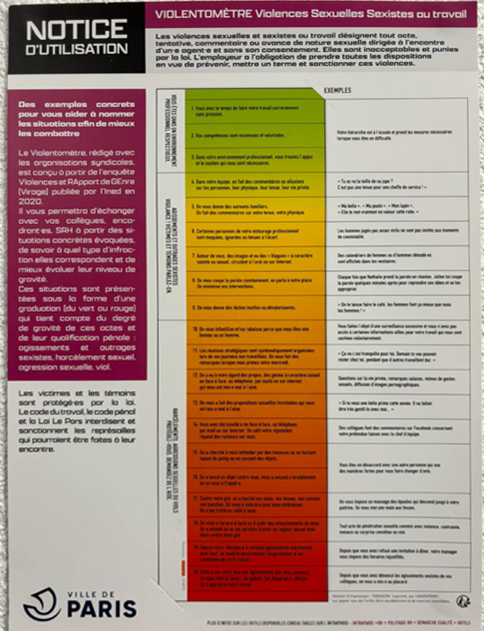

パリ市の公的機関には各階に何か所も「職場の暴力定規」が貼られている。「安全な職場」として1行目に書かれているのは「仕事を正しくするのに必要な時間が与えられており、プレッシャーがかけられない」とあり、「自分の能力が認められ、価値が引き出されている」「職場において必要な支えとサポートを得られている」と続く。

パリ市職員が働くフロアに貼ってある「職場の暴力定規」

また、下の表はエデュケーターの一般的な1か月間のスケジュールである。このケースでは14家族、26人の子どもを担当しており、この月の在宅教育支援の実務時間は98時間。具体的な業務内容の内訳は、子どもとの時間30時間、親との時間15時間、会議16時間、報告書や電話45時間(一部重複あり)だった。救急対応に丸一日かけるときもある。かつ、面談の際には一度同僚や係長と話して気持ちの整理をすること、仕事帰りギリギリまで面談を入れず、おやつをみんなで食べてから帰路につくように勧められている。14家族でも時間の余裕があるわけではない。利用者にとって大事なときに必要な動きをすることができること、チームで仕事をするため同僚や上司と話す時間も十分とれることは大事なこととされている。

チームの仲間がいることで、困難なことがあっても孤独を感じることなく、さまざまな視点からアイデアを出し合い一緒に考え、特にお互いのケアをし合う。

さらに、面談や家庭訪問の際もなるべく2人で行う。そのことにより専門職としての「あり方」についてお互い高め合い続けられるようにしている。

「なぜあのときこのように言ったの? こういう行動をしたの? もっとよく理解したいから教えて」

「私は相手がこう感じることもあると思う」

などと述べ合う場面を多く目にする。機関による暴力が起きないためにお互い修正しあい職業倫理を日々考え続けることは重要である。

在宅教育支援のチーム。6~7人で、主にエデュケーター、他にソーシャルワーカー、心理士、幼児エデュケーター、家事支援も行う社会家庭専門員なども加わることで、それぞれの視点から家族を理解することに取り組む。

社会問題の解決を目指す

最後に個人の問題を社会課題として捉えることについて取り上げる。日本で子どもの虐待死などがあると、児童相談所などの管理職が頭を下げる映像が報道される。本来与えられていた任務を全うしたにも関わらず防げなかったことについて謝罪することで組織として「謝罪するような事態が起きないように」という力が働く。本来は子どもが幸せに育つ環境を整えることが第一の目的であるはずが、組織の失態を防ぐことが重要な要素になってしまっている。そのことで虐待が起きないように親子を予防的に引き離し、引き離したままにするなどということが起きないだろうか。防げなかったことは、仕組みに不備があるということである。フランスでは一つの組織が非難の対象にはならず、国の責任になる。国の責任として市民団体が国を訴えたり、欧州人権裁判所に国を訴える。特定の組織が特別悪かったわけではないことは、日本で同じような事件が繰り返されていることからも明らかである。フランスの学会や福祉の全国集会に行くと、児童相談所や親子支援機関で働く専門職が、利用者に虐待死が起きたことを発表し、この国で子どもを守るために足りないものは何か、そしてどうすれば防げるかについて訴えかける。一つの死を社会課題につなげ、社会課題として解決しようとしているのだ。

そのために社会全体への発信は重要になる。フランスの子どもSOS電話の担当者は「私たちを知ってもらえるため取材や撮影は絶対に断りません、どんな人が電話に出て、どのように親も子も支援を受けるか知ってもらえたら電話をしてくれるはずだから。心配な子どもがいるのに電話しない人がいたとしたら私たちが十分仕事について伝えられていないとき」と言う。虐待事件の報道よりも、児童相談所がどんな素晴らしい仕事をしているか伝えるメディア報道の方が多くなければならない。フランスではエデュケーターに関するドキュメンタリー番組を見る機会は多くある。子どもSOS電話の担当者も公式インスタグラムで自己紹介をし、なぜこの仕事を選んだか、電話で子どもだけでなく親も相談できることなどを発信している。性的な悩みを話しやすいよう、セクソロジストも同じようにSNSで発信をする。ある公的な性暴力予防機関は性的同意に関する歌をつくり若者の間で流行らせた。ドキュメンタリー番組を見ると、親子には幸せになってほしいと応援の気持ちが湧く。そして、専門職の的確な言葉がけ、動きに感動する。事件が起きるごとに、もう二度と起きないように意見を出し合い粘り強く話題にし発信を続ける。

未成年は日本でマイノリティで、困難な状況にある未成年となればその数はさらに少ない。子ども時代は短いので親も長く同じ課題にコミットしてアクションするとは限らない。未成年の状況をよく知っている専門職こそが知っていることを世の中に発信し、「子どもが幸せに育てば幸せな大人が多い社会になる」ということが社会の共通認識になるよう文化を育てなければならない。

人権を守るためにできることを発信し続け、誰にとっても生きやすい社会をつくろうという連帯の文化をつくっていくために、学校や児童相談所や政府やどこかを批判することではなく、自分たちの社会をみなで良くしていこうと手をつなぎアクションを起こしていくことが、ケースワークと同時に必要な専門職の役割である。

参考文献

- ●Xavier Bouchereau, 2024, « Intervenir au domicile des familles : enjeux pratiques, questions éthiques »

- ●「フランスの子育て在宅支援を担う人材とその育成」『総合社会福祉研究』2023年3月