フランスの親子まるごと支援

第9回

子どもにとって必要なこと

もくじ

子どもが元気に育つにはどのような条件が必要か、すでに多くのことが科学的に分かっている。分かっている以上、運任せにするのではなく、平等に子どもの育ちを支える国をつくりたい。つまり、子どもにとって必要なことを社会的に対応する仕組みを構築する必要がある。知識を文化として広め、全ての子どものニーズが満たされるよう、関わる大人たち一人一人が気にかけ、行動し、解決するまで見届ける。「家に食べるものがないんだって」「叩かれたらしいよ」と知ったら放置せず、声を掛け、支える。それは親を罰することなく行うことができる。

フランスでは「親をすること」を就職したばかりの新人職員に例えることがある。新人職員に対して、「ミッションはこれ」と伝えたきり、放置することはない。「手伝ってほしいことがあったら言ってね」「調子はどう?」とたくさん声掛けをするだろう。「ちょっと心配」「間違っている」と思うとき、本人に言わず上司に密告するのではなく、本人を責めない形で提案をして支えるだろう。ミッションの遂行状況を確認する役割も必要だ。親として子どもを育てるというミッションの状況を確認する役割は子どもの権利条約の遂行の責任がある国が担う。実際には専門職を通して担っている。では、専門職はどのように「親ミッション」をサポートすることができるだろう。

子どもは環境に適応して今の行動をとっている

脳をつくっているのは社会と経験である。社会化の過程で習慣や適応力を身につける。子どもはたくさんのやり方を試す中でより目的に近づけた行動を強化していく。行動の一番の要因は経験であり、全ての行動が環境との相互関係の中で起きている。つまり、子どもをつくっているのは遺伝や個性ではなく、教育と人の関わりである。遺伝情報があっても何が表出するかは後天的な環境要因などが関連するので、大人たちが子どものより良い育ちのため環境や教育を工夫することに重点が置かれるようになっている。

教育と人の関わりが子どもをつくる。子どもがどんどん前向きに成長するのは環境がいいときであり、子どもが理想的ではない行動をしているとしたら、ストレスを感じていたり、暴力被害経験がケアされていなかったり、食べ物や睡眠に問題がある可能性を検討する。

子どもたちは環境の影響を強く受け、その影響は長く及ぶが、改善も可能だ。レジリエンス(回復力)とも呼ばれている。早く対応するほど早く治療できるのは病気と同じである。

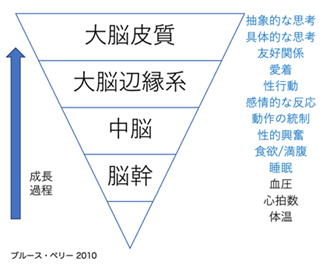

この脳の形成過程についての図は1980年代からフランスに限らずアメリカの児童精神科医も示しているもので、妊娠中からの妊婦の心身の状況がいかに子どもの育ちに影響するかを示している。脳幹から徐々に形成され、大脳皮質の形成が完成するのは25歳程度であるといわれている。中心から順番に成長するので、あるタイミングで成長が阻害されると、その先のより複雑な脳の分野への成長に影響が及ぶ。特に胎児から2歳の間は脳が14センチも成長し、睡眠や動作の統制など暮らしの土台にあたる(Cachia 2025)。その過程にストレスがあるとダメージは大きい。同じ出来事を経験してもダメージは子どもによって大きく異なることになる。

「順調に育ったのに思春期になってから突然」という表現がされることもあるが、胎児のときの環境や関係性は思春期の健康に影響している。2歳から16歳は脳が7センチ成長するので、成長にとっては胎児から2歳の間に比べれば部分的であるが、ストレスにより影響が出る。つまり、行動の背景には教育や環境や人間関係があり、当然、両親は環境に含まれるのでこれら全てのケアが必要になる。

落ち着きがなかったり暴力的であったりする子どもの行動自体を罰しても解決にはならず、その背景を包括的にケアする必要がある。フランスでは発達障害という言い方ではなく子どもが「適した教育を受けられていない状況」と表現し、適した教育が受けられる工夫をすることを大人たちに求める。人によって学び方はそれぞれなので、たくさんの方法を試し、その子どもが自分に合った学び方を自ら見つけられるようにすることが学校の役割とされている。

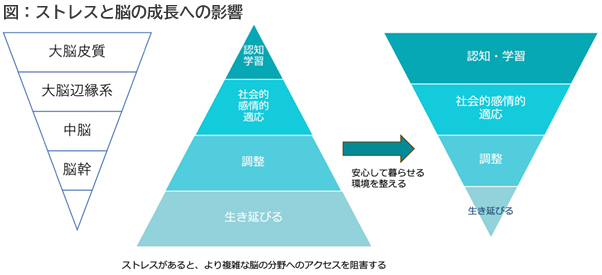

勉強に遅れがあったり集中できなかったりすることも行動なので、叱咤激励をすれば解決するわけではない。子どもにとって必要な支えがなければ、より複雑な脳の分野への成長は十分に進まない。例えば、両親が喧嘩していたり、親が重い病気なのに十分な支えがなく子どもが心配して暮らさなければならなかったりする状況があると、子どもは「生き延びる」ことにたくさんのエネルギーを費やすことになる。この状況が続く限り、より複雑な脳の分野へのアクセスは困難になる。安心して暮らせる環境を整えることで、徐々に社会的感情的適応や認知や学習を司る部分が成長の機会を得られるようになる。

そのため、フランスでは子どもが不調なとき、福祉によって子どもを取り巻く人間関係の質と量を改善させる取り組みをする。心理的不調があるときにフランスの子どもたちは心理医療センターに通うが、患者の30%しか薬の処方を受けていない。それよりも、エデュケーターと過ごす時間が十分にあってアクティビティをすること、家族セラピーを受けること、スポーツをすることなどが児童精神科医や心理士によってコーディネートされる。

子どもにとって必要なこと

子どもにとって必要なことをフランスでは保健省が示している。その背景として、フランスでは2007年、法改正によって「悪い扱い」が起きてからの対応ではなく、予防を中心とした児童福祉のあり方への大転換が行われた。きっかけは2005年に45人の未成年への性犯罪で親や祖父母を含めた人々が裁判にかけられるという出来事があった。これに反応して子ども専門裁判官、県の子ども家庭担当管理職の二人が旗振り役になり、民間団体の代表や児童精神科医など現場実務者に呼びかけ「100人会議」を開催、「私たちはより良いパフォーマンスをすることができる」とメディアを賑わせた。問題が起きてから対応するやり方は変えなければいけない、子どもに相談することを求めるのは専門性とはいえないという意識が共有された。それは、専門職が十分訓練を受け子どもたちの不調のサインに気づくことができていれば、ここまで大勢の被害者を出さずに済んだという反省からである。社会的養護の対象になっている未成年人口の2%のみではなく(日本は0.2%)、全ての子どもが安全に生活できる社会にしなければならず、家庭や学校で困難を抱えている子どもについて、大変な状況になるのを待たず改善できる支えをしなければならないことが確認された。この立役者の一人であるローゼンヴィグ子ども専門裁判官は、フランスを代表する新聞の『ル・モンド』のホームページに連載を2005年から継続しており、2025年8月時点で907本もの記事を書いている。

このようにして一般層の知識不足、親権が強すぎること、専門職間の情報共有が不足していることなどが反省され、「100 人の要望書」を政府に提出し、2007年の法改正が起きた(Verdier, 2007)。

この法改正に先立って 2006 年1月までに 10 通もの報告書が国会に提出された。児童保護観察機関によるもの、子どもの権利条約の運用を観察する子どもの権利擁護機関によるもの、政治家が率いる研究チームも保護されている未成年の実態について、「心配な情報」の扱いと調査の流れについて、周産期と親としての実践について、そして、国会の調査チームによる家族と子どもの権利についての報告書などである。これらが議論の土台になっている。上院の報告書は「状況に応じた個別の対応は高齢や障害分野で一般的に行われていることであり、児童分野も家庭か保護(分離)かの二択ではなく、より柔軟に家庭で暮らす可能性を追求するべきである」と主張している(Sénat, 2007)。

フランスでは多くの親子分離がされている。1970年には23万人もの子どもが分離されていた。しかし、この改革の中で2010年代には13万人にまで減った(2021年時点で7万4,000人。日本は子どもの数が1.5倍で2023年に4万2,000人。日本はそこに非行、障害、病気の子どもも多く含んでいる)。それまで親の意向に反する「児童保護」が行われているという批判があったのを、「家族支援サービス」へと転換させる改革になった(Verdier, 2012)。会計検査院の報告書によると、特に神経科学の研究が、「人が良い条件で発達するためには、特に子どものニーズには早急に応えるべき」と示したことが、予防と早期対応の必要性の根拠となったとされている。子どもの成長段階のいくつかは、その時期に対応されなければ一生取り戻すことができないものであるため、適切なケアの選択肢がなかったり判断が遅れたりすることはあってはならないと確認された(Cour de Comptes, 2020)。

2007年の改革は「悪い扱い」が起きてからの対応ではなく予防を中心に子どもの権利を専門職が保障することを目指すものであったが、さらに2016年の改革は子どもの権利条約3条の2の「子どもにとっての関心(利益)を最優先に、ウェルビーイングを保障する」ことを目指した。「子どもにとっての関心を最優先にする」ということは、その基本的に必要なこと(ニーズ)が他の人、親などのニーズよりも優先して追求され、満たされなければならないということである。そして31条に「子どもが休息し、余暇を楽しみ、年齢に合った遊びや活動をし、文化や芸術に自由に参加する権利を認める」と書かれていることも重要な点である。

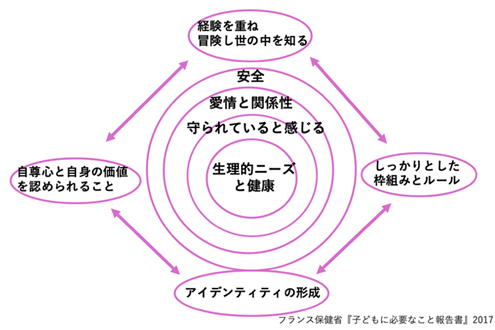

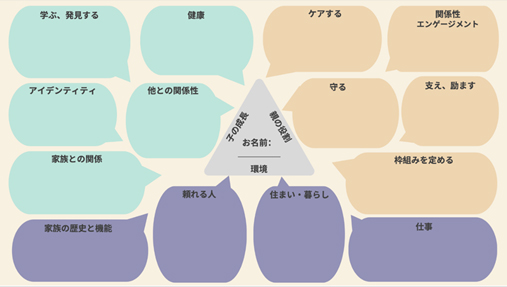

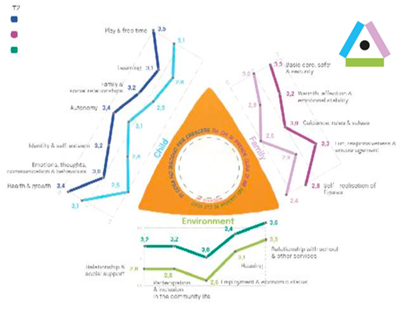

それを具体的に実施するために保健省は「子どもにとって必要なこと」の指標を示し、これが全国のアセスメントで利用されている。日本では虐待の有無についてのアセスメントが行われるが、フランスにおいては、子どもに必要なことが満たされているか親と子どもそれぞれと話し合い、どのようによりよく応えていくことができるかを模索する。子どもも一緒に話し合いを行うことは、子どもの権利条約第12条において「自分に関わる全ての問題について自由に意見を表明する権利」が保障されると書かれているからである。連携機関との会議なども親子に知らせず開催することは決してない。このような土台となる考え方が明確に共有されることで「母親は子どもが父親に会うことを望んでいない」「母親は子どもを塾に行かせたがっているが子どもは拒否している」などの争いに支援者が巻き込まれることなく親子の話し合いを支えることができる。

フランスの指標はさらに業界団体によって実践的に提示され直されている。業界団体とは、CNAPE(Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant 児童保護アソシエーション全国協定)という子ども分野の172の団体、13の連盟、1の全国組織から構成される団体で、25万人の子どもをサポートする専門職2万8,000人が所属している。子ども、家族、専門職のアドボケイト(代弁者)として国と直接交渉をしている。つまり、子どもの権利条約をもとに国で指標を定め、さらに業界団体が実践的なガイドラインを作成している。研修も国が各地域圏に1964年に設立した情報共有と研修を行う機関CREAI (Centre regional d’études d’actions et d’informations 研究・アクション・情報 地域圏センター)が主に担うため、全国の民間団体や公的機関の専門職は同じ研修を受けることで質が保たれるようにしている。

本来、全ての子どもについて心配な状況になる前からこのガイドラインに沿ってチェックし、対応できれば良い。全員が難しくても、親に病気や障害など健康不安があったり、両親が離別したり親が介護しているなどの状況、ヤングケアラーなどの状況があるときには、子どもの調子が良くてもニーズの状況を確認できるのが理想である。しかし、フランスではそこまでは手が回っておらず、心配な状況があったときや、親の希望による在宅教育支援などサポートを開始するときに使われる。

心配な状況があったときは3か月以内に心配な状況がなくなるよう、専門職が指標について親子と対話を重ねながら具体的な方法を試し、ニーズが満たされる方法を見つけることが目指される。つまり、要支援ではなくなるためのソーシャルワークがされる。親子が気にしていることから解決していくため、質問票を持参するのではなく、全て頭に入った状況で親子に会い、図に書き込みながら話し合う。

以下のチェックリストは、職場に戻ったときに見落としがないか確認するためのものである。

➔詳しく知りたい方は、こちらのリンクから全文(PDF)をご覧になれます。 https://akikoawa.com/wp-content/uploads/2025/08/evaluation-tool1.pdf

以下は国が設立したCREAI研修機関のエデュケーターであり講師であるアン=ロール・オヴィズが作成したものを筆者が翻訳したものだ。

まず、土台である安全を確保するためには次の3つのニーズを満たす必要がある。

話し合いの時間自体が親子にとってとても意味のある機会となる。子どもが表現する「必要なこと」と、親が「必要」と感じていることの誤差も修正する。子どもが自分にとっては愛情を感じるのに絵本を読んでもらうことが大事なんだと表明すれば、親は栄養バランスの良い食事を作ることが愛情だと思っていても、子どもにとって必要なことを知り、理解し、実行する機会になる。子どもにとっても食事にこだわる理由を理解する機会になる。

親の役割は子どもの年齢に応じて、幼少期はディレクター、子ども時代はマネージャー、ティーンエイジャーになるとスーパーバイザー、大人になるとコンサルタントと変化するが、親が対応の変化を遂げないと親子間の不調に陥ることがあるため誤差が出ていないか確認し話し合う。

➔詳しく知りたい方は、こちらのリンクから全文(PDF)をご覧になれます。 https://akikoawa.com/wp-content/uploads/2025/09/fundamental-needs-of-a-child.pdf |

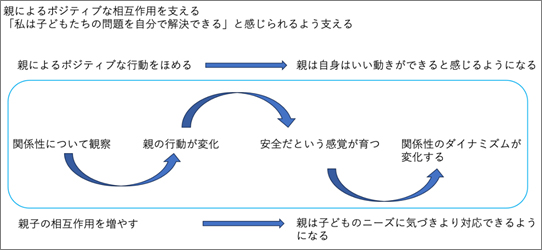

自分のために行動する力

専門職は具体的には、以下のように、親子関係を観察する中でよくできていることをほめ、ポジティブな行動が強化されていく方法をとる。母子と公園に行ったり、父子と一緒にテーブルゲームをしたり、さまざまな機会をつくる。

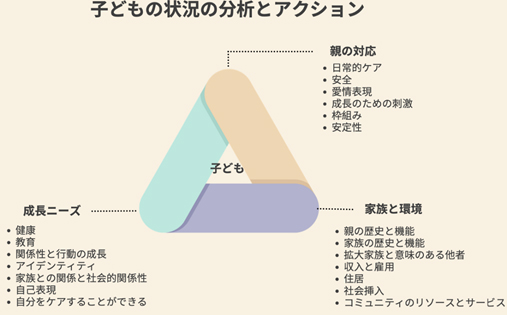

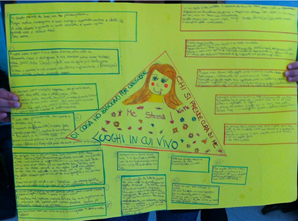

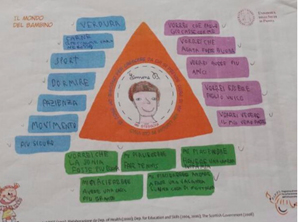

さらに、支援を開始するときには、ニーズに応えることと同時に、親子のことを包括的に支えられるようサポートプランをもとに親子と支援の方向性を話し合う。フランスにおいてはすでに印刷されたものに書き込んでいく方法をとることが多いが、イタリアでは子どもたちが工夫をして誇らしげに作成している。こちらも徐々に書き込み完成させていく。

図:「子どもの状況の分析とアクション」

(Initiative AIDES 2012 安發 加藤⽇本語版翻訳)

写真:子どもたちが作成したアクションプラン

(Milani Paola, 2025, "The relationship between families, educators, teachers and social services: a good practice in preventing the impact of family vulnerability on children’s development"より

家庭支援は侵入的になるリスクを伴う繊細なものである。だからこそ、親子と十分話し合い、親子にとって自分たちが幸せになるための、自分たちが選んだ方法であると感じられるスタートを切れることが重要になる。支援の方向性が明確であるほど、先々の意見の相違を防ぐことができる。

見直しの評価も以下のように行う

図:アクション見直しの評価

(Milani Paola, 2025, "The relationship between families, educators, teachers and social services: a good practice in preventing the impact of family vulnerability on children’s development"より

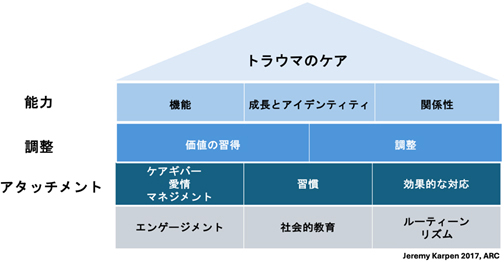

以下はカナダで開発されたARCモデルというもので、フランスでも頻繁に使われるようになっているものである。重要な点は、家のように土台から順に対応する必要があることだ。問題の解決に週一回心理士の所に通ったり、たまに相談したりするような方法は有効ではないということである。土台となるのは大人たちが子どもの教育にエンゲージメントできるような環境を整え、社会的な教育が行われ、生活リズムが整っていること(ルーティーンリズム)が基盤ともなる部分である。そのため、フランスの場合は『ターラの夢見た家族生活 親子をまるごと支えるフランスの在宅教育支援』(サウザンブックス)に詳しい在宅教育支援、さらにそれを強化し毎日~週3回家庭にエデュケーターや社会家庭専門員が通う方法などを採用している。

どの子どもも環境が整えば能力が開花し、幸せな子ども時代を過ごすことができる。整えるべき条件については既に分かっていることがある。支援のあり方を支援者次第にも、根拠のない経験値次第にもすることなく、共通の土台として社会の中で構築する。フランスは各国から良い方法を学びとり、どの国のやり方をも超えることを目指してきた。日本も良い方法を学びとり、より良いものを構築し、公的機関も民間機関も親たちも、共通の知識をもとに子どもの育ちを支える国にしていけるよう、引き続き可能性を提案していきたい。

-

●Cachia Arnaud, 2025, "Le developpement du cerveau", Université Paris Cité.

- ●子どもに必要なこと

https://akikoawa.com/wp-content/uploads/2025/07/needs-of-a-child.pdf - ●チェックリスト

https://akikoawa.com/wp-content/uploads/2025/08/evaluation-tool1.pdf - ●親子とつくるサポートプラン

https://akikoawa.com/wp-content/uploads/2024/07/family-support-plan.pdf - ●画面(テレビ、ゲーム、パソコン、携帯電話)を安全に使うために

https://akikoawa.com/wp-content/uploads/2025/08/screen-and-health.pdf - ●ブルース・ペリー, マイア・サラヴィッツ, 2010『犬として育てられた少年 子どもの脳とトラウマ』紀伊国屋書店

- ●Cour des Comptes, 2020, « La protection de l’enfance – Une politique inadaptée au temps de l’enfant », Rapport public thématique, Novembre 2020.

- ●Minisitère des solidarités et de la santé, Marie-Paule Martin-Blachais, 2017, Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

- ●Sénat, 2007, Projet de loi réformant la protection de l’enfance, rapports législatifs.

- ●Verdier Pierre, 2012, « La remise en cause du placement, des années 1970 à nos jours», Journal du droit des jeunes, Association jeunesse et droit, 2012/1 N311, pp44-47.

- ●Verdier Pierre, 2007, « La loi réformant la protection de l’enfance : une avancée de la protection,un recul des droits », Journal du droit des jeunes, Association jeunesse et droit, 2007/5 N265, pp22-31