なな先生のことばの発達教室

第16回 5歳児健診の時期のことばの発達(前)

5歳児健診の話題をあちこちで耳にするようになりました。就学時健診だけでは拾いきれない小さなサインを、もう一歩手前の時期に共有し、家庭・園・医療・福祉・教育へ橋を架ける、そのための体制づくりがまさに今動いているのを感じます。

こうした変化に伴い、本年、5歳児健診の時期のことばの発達をテーマにした講演のご依頼があったり、周囲の母子保健関係者の方から「発音の幼さは様子見でよいか」「吃音(きつおん)がある子はどうすればよいか」「集団で指示が入りにくい子への声かけはどう具体化するか」「文字読みや音韻意識の芽生えは健診でどこまで見ればよいか」といったご相談を受けたりすることが増えました。地域はさまざまでも現場が直面する迷いのポイントは共通しており、この時期に共通したことばのお悩みが見えてくるようで興味深いものです。

本稿のねらい

本稿では、5歳児健診の時期、すなわち5歳前後の時期のお子さんにおける言語聴覚士への主要なご相談を項目別に紹介したいと思います。前編である今回は構音(発音)・吃音について、次回、後半は言語発達や読み書きの獲得についてと、前編・後編の2部構成で解説します。実際の事例にはさまざまな個別性があるわけですが、それでも、典型的なお悩みやご相談の内容を知っておくことは必ず役に立つはずです。明日からの健診の現場で、そのまま使える視点をお届けできれば幸いです。

5歳前後の構音―話しことばの発音・滑舌

5歳前後の時期は、多語文でのお話ができるようになり、発音(構音)もぐっと明瞭になっていきます。多くのお子さんでは、6~7歳の時期をめやすに、日本語で使用するほとんどすべての音を獲得していきます。5歳前後は、サ行・ザ行、ツ、ラ行、カ行・ザ行などにまだ幼さが残っているお子さんもいる時期です。健診ではすべてのお子さんに詳細なチェックは不要ですが、滑舌や発音の苦手が気になるというお子さんには以下のような確認や観察を行っていただければと思います。

明瞭さに影響する要因と獲得のめやす

話すこと・話し方の明瞭さや自然さには、音の獲得そのもの以外の要因からも広く影響を受けます。医療や健康の範疇では、中耳炎の反復による聴こえの不安定さ、慢性鼻炎などの鼻閉(鼻づまり)、咬合の不正、肺活量の程度などが挙げられます。口唇口蓋裂・粘膜下口蓋裂・舌小帯短縮症のような発声発語器官の器質的な形態異常や不全は直接、音の発達・獲得に影響を及ぼします。そのほか、話す速さや抑揚のくせといった発話をコントロールする力、選ぶ語の長さや難しさといった語彙面の言語発達、頭の中で考えを整理する遂行機能も間接的におしゃべりの明瞭さや自然さへ影響を及ぼします。

ただし、特に器質的な原因が見当たらず、「ツが言えない」「サ行ザ行がしゃししゅしぇしょ、じゃじじゅじぇじょになる」「『かくこ・がぐご』が『たてと、だでど』になる」といった特定の音が苦手な場合には、機能性構音障害(きのうせい こうおんしょうがい)に該当し、特定の音を導くための各音の練習が有効です。平均的には、カ行・ガ行は4歳程度、ラ行は5歳程度、サ行・ザ行・ツは5~6歳程度をめやすに習得されます。習得がまだであっても、このめやすの年齢を過ぎていなければ自然な獲得を待つこともあります。また、発達段階が全体的に幼い、他の発達の課題を併せ持っているなどの場合には、獲得めやすの年齢を過ぎていても積極的な練習の開始を待つこともあります。

5歳を超えていて、言えない音が残っている場合には、言語聴覚士や「ことばの教室(公立の幼稚園や小学校に併設される言語通級・通級指導教室)」につないでいただければと思います。

誤りパターンの観察

「さかな→たかな」「しんかんせん→ちんかんてん」「りんご→いんご」「つくえ→ちゅくえ」など、ことばの音が異なっている誤りパターンはよく聞かれるものです。誤りは名詞だけに起こるのではありません。「か」「き」「く」「け」「こ」が言えないお子さんは、「ここさあ」「こっちにね」のようなフレーズも、「ととさあ」「とっちにね」のように言い誤ります。このように、置き換え・歪み・省略のパターンがいつでも一貫して誤っているか、それから文になると特に崩れやすいかを言語聴覚士は初回の評価で観察します。

家庭と園での関わり方――リキャストを中心に

練習は一定期間(3か月から半年ほど)続きますので、保護者には、初回の時点では言い誤りを指摘したり修正を求めて言い直させたりすることはしないようお願いし、その代わり、大人が正しい形でさらりと返す「自然な言い替え(リキャスト)」を勧めます。たとえば、お子さんが「きゅーきゅーちゃだよ!」と言ったら、大人は「うん、きゅうきゅうしゃが来たね」と言うだけですね。なんだそんなこと、と思われるかもしれませんが、コツコツとリキャストを続けていくことは、耳を育てていくことにつながります。それから、お子さんは伝えたいことがあって話しているので、会話の場では発音の修正ではなく、話の内容に耳を傾け応答していくことが第一です。会話やコミュニケーションを楽しみたいのに発音のまちがいを指摘されたら、子どもでなくたって誰だって嫌な気持ちになりますよね。

保護者の方には、「環境の工夫と、ことばのモデルを提示することで、整ってくるお子さんも少なくありません。焦らず、伝わった! という経験を守りながら進めましょう」とお伝えしています。

言語全体の育ちとの関連確認

健診の場だけでは難しいかもしれませんが、言語聴覚士の相談場面では、発音に誤りが目立つときは、語彙の広がり、文の長さや構造、多段階の指示をスムーズに理解できるか、文字や数字の読み書き能力の基礎が年齢通りに発達しているか、など言語全体の育ちも併せて確認します。構音だけがそのお子さんのことばの育ちの中での課題なのか、言語全体の支援が必要なのかで、助言の方向が変わるからです。

吃音とは

吃音は、発話の流れに「繰り返し」「引き伸ばし」「話し始めのつっかえ(ブロック)」が生じ、発話の流暢性が妨げられる状態を指します。幼児期の吃音では日や場面による波が大きく、変化も大きいのが特徴です。本人が話しづらさを意識し始めるケースもあれば、吃音への自覚はまだ無いというお子さんもいます。健診では、「参加(日頃の活動の場で吃音が参加を妨げている側面があるか)」に視点を置き、ふだんの家庭・園・地域での様子を横断的にうかがうことが有効です。

発症は2~4歳に多く、特に3歳前後に始まることがよく見られます。ことばの発達がぐっと伸びた直後に吃音が始まったと教えてくれる保護者も多いです。もともとは流暢に話していたお子さんが、急に繰り返しを示すような始まりかたをするお子さんも珍しくありません。吃音者は100人に1人の割合でいると言われていますが、幼児期の場合にはもう少し多く、100人に5~8人ほどいます。なので、それほど珍しい現象ではなく、よくあることなんですね。

3歳前後の幼児期に始まった吃音は、7割程度はなにもしなくとも半年から1年ほどかけて自然に消失していきますが、2~3割ほどは大人になるまで続く可能性があります。5歳児健診のタイミングでは、3歳や4歳で始まった吃音が、1年以上続いているというお子さんもいるかと思います。その場合には言語聴覚士などのいる相談先につないでいただけるとうれしいです。

重症度の特徴

吃音の重さの見極めでは、発話あたりの吃音の回数や持続時間などの頻度のほかには、力がどの程度入っているかや、言葉を避けたり言うのをやめたりすることがあるかにも注目します。顔をしかめたりまばたきしたりするほか、体幹のゆれ、首や肩のこわばり、拳を強く握る、足踏み、息こらえ、声の途切れや急な高さ上がりなどの喋るときに伴って生じる「随伴症状」がみられる場合は、発話時に身体の力が入っているサインです。話す順番を譲る、言いやすい語に置き換えるなどの回避的な行動も心配なサインです。

関わり方のポイント――まずは環境調整

子どもに「ゆっくり話して」と求めるよりも、大人側が会話のテンポを落としてモデルを示すことが大切です。急かさない、言い終わりまで待つ、言い直しを先回りしない、視線とあいづちで「聞いているよ」を示すといった環境調整が有効です。家庭には、吃音に注目するのではなく、内容に応答して会話を楽しく行うことを勧めます。

正常範囲の非流暢と吃音の違い

吃音と似ているけれど少し異なる、「正常範囲の非流暢」というものがあります。これは、「あのねあのね」や「ぼくさーぼくさー」のように、語句全体の繰り返しや「えっとー」などの挿入句を多用するような状態のことで、こちらも言語発達が進んでいる4歳前後の時期のお子さんに多く見られることが分かっています。「正常範囲の非流暢」では、吃音のように初めの音の繰り返し・引き伸ばし・ブロックは無く、緊張(身体に力が入ること)を伴いにくいのが一般的です。しばらくすると自然に消えていくことが多いです。

言語聴覚士によるリッカムプログラムの紹介

健診での吃音の相談から言語聴覚士につながったあと、その後の流れも少しお話します。乳児吃音に対する言語聴覚士の介入は、まず保護者へのカウンセリングと環境調整を通じて、子どもの話しやすい環境を整えることが基本です。家庭での会話スタイル(話す速さ、応答の仕方、順番など)を見直す指導が行われます。

症状の経過を観察しながら、必要に応じて間接的介入(保護者指導)から直接的介入(子どもへの練習)に移行します。吃音が固定化するリスクがある場合や重症化が見られる場合には、より積極的な介入が検討されます。

就学前の吃音支援として、保護者が家庭で実施し言語聴覚士が伴走する「リッカムプログラム(Lidcombe Program)」があります。また、就学後には、言語聴覚士による支援のほかに、小学校のことばの教室(言語通級)で、つっかえにくい話し方の練習をするなどの取り組みが行われています。

就学を見据えた関わり

5歳は就学を意識する時期です。発表の順番や形式の選択、答えるまで待ったほうがよいか、ひとりで発表するのではなくペアや小集団から始める工夫など、園・学校での配慮の方法を検討し、園や学校の先生と共有していきます。吃音に対するからかいがあれば、やめさせる必要があります。目標は「症状をゼロにする」こととは限らず、その子が自己肯定感を削られることなく社会や集団に参加できる環境を守ることです。保健師さんからは、地域の言語聴覚士、発達外来、「ことばの教室」など相談先への橋渡しをお願いできれば幸いです。

機能だけでなく活動・参加へ

健診は、同じ尺度で「合格・不合格」を決められる場ではありません。特に5歳になると、個々の育ちが豊かに分化し、ひとつの機能だけを切り出して評価しても全体像はつかみにくくなります。

ICF(国際生活機能分類)の観点でいえば、見るべき重心は「機能」そのものの獲得の有無だけでなく、日常の場面での「活動」や「参加」がどの程度うまく回っているか、環境調整でどこまで支えられるか、という点に移っていきます。つまり、ある能力が相対的に弱く見えても、家庭や園の工夫によって困りごとが目立たないこともありますし、逆に機能面は保たれていても、場面の要求が高まることでつまずきが出ることもあります。

だからこそ5歳児健診には、従来のスクリーニングとしての役割に加え、「育ちを支えるための具体策をその場で一緒に探し、必要な資源へ橋渡しする」という、難しい役割が求められているのだと考えを巡らせます。就学後につながる環境と支援を整えることを大切にしていけたらと思います。

【参考にした資料】

- ・5歳児健診ポータル https://gosaiji-kenshin.com/ (最終閲覧日:2025年10月21日)

- ・「幼児吃音臨床ガイドライン第1版(2021)」発達性吃音(どもり)の研究プロジェクト https://plaza.umin.ac.jp/kitsuon-kenkyu/index.html (最終閲覧日:2025年10月21日)

- ・『吃音面談・臨床の手引き-初めてかかわる方へ 幼児期から学童期- 2025年改訂 インテーク版』 日本吃音・流暢性障害学会 https://www.jssfd.org/shiryou.html (最終閲覧日:2025年10月21日)

おすすめの本

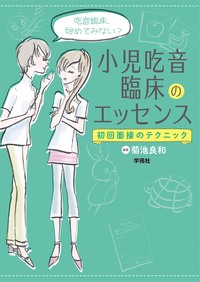

『小児吃音臨床のエッセンス 初回面接のテクニック』

菊池良和 編著 学苑社(2015)

吃音の相談がどのように進んでいくのか、特に初回にどのようなことを保護者にお伝えすればよいのか迷われる方は、この本で詳しく学ぶことができおすすめです。健診の場で吃音の相談があったケースについても紹介されています。

上記の「参考にした資料」の中にも、面接で聞くべきこと、確認すべきことがまとまっています。