なな先生のことばの発達教室

第15回 言語発達にまつわる専門用語と日常のことば

子育てを始めてから、日常のあちこちで「赤ちゃんのことば」にまつわるさまざまな表現に出会うようになりました。保護者の方や支援に関わる人たちが自然に使っている用語の中には、私たち言語聴覚士が臨床で想定しているものとは異なるニュアンスで使用されているものもあります。時に予想外のことばの使い方が広がっていることを知り、「へえ」と感心することもしばしば。

もちろん、それが大きな問題につながるわけではありませんし、温かいまなざしのこもった呼び方ばかりです。でも、日常で交わされることばの使い方と、臨床での専門用語。その間には小さなすれ違いがあり、それを知ることで理解が深まります。せっかくなら専門用語のほうも、これを機会にお伝えしたいと思います。そこで今回は、身近でよく耳にする言い回しと専門的な用語をあわせて4つ、紹介してみたいと思います。

その1 赤ちゃんの「おしゃべり」ってどんな声?

「まだ1か月なのに、もうたくさんおしゃべりするんですね~」

産後1か月健診で、看護師さんからそう声をかけてもらったとき、私は少し驚きました。息子が当時発していたのは、「はあ」「ン~」といったくぐもった声でのクーイングだったからです。当然、息子は「まだ話していない」に該当すると思っていましたが、そう言われると、なるほど、お話ししているのだなと嬉しくなりました。看護師さんが息子のクーイングを「おしゃべり」と表現してくださったことで、素敵なことばだなあと感じました。

子どもを生み育てるまで知らなかったのですが、赤ちゃんの声を「おしゃべり」と呼ぶのは、保護者や支援者の間でよく見られる自然な言い回しのようです。特に、「ほぎゃあほぎゃあ」と泣いて助けを求める声ばかり出していた赤ちゃんが、「あー」「うー」「クゥクゥ」とクーイングをはじめると、おや? と私たちは顔を覗き込み、赤ちゃんはにっこり。そうした穏やかな変化を「おしゃべり」と呼んで成長を喜び合うことができるんですね。

専門的には「クーイング」と「喃語」

言語発達の分野では、「意味のあることばを話すこと」を発語やおしゃべりと呼び、意味のない声や音の反復とは区別して説明します(と、書いていて、「意味のない」なんて表記は言語サイドからは正しいとはいえ、味気ないですね)。クーイングは生後2か月ごろから出てくる声です。母音のような「あー」「うー」といった響きであったり、まだくぐもった声(日本語でいえば、母音の「あいうえお」のどの音にも似ているような似ていないような中間的な音)であったりが聞かれます。喃語(なんご)は生後6~10か月ごろに見られ、子音と母音の組み合わせが繰り返される「ばばば」「だだだ」といった発声が特徴です。

その2 「ぶ~」は破裂音じゃない?

息子が生後7か月の頃、予防接種に行ったときのことです。息子は当時、唇をぶるぶると震わせて「ぶ~~」と鳴らす遊びに夢中で、しょっちゅうリップロールをしていました。その様子を見た看護師さんが、「でも、こういう破裂音も発語につながるんですからね~」と一言。

私は心の中で思わず「ムムム!?」とアンテナを立てました。言語聴覚士としての私が知っている破裂音と、この「ぶ~」はまったくの別物だからです。でも、テキパキと仕事を終えていく看護師さんを呼び留めて、「ちょっと待って! いまのってどういうことばの意味で使っていますかっ……!?」と問いただすのも場違いが過ぎます。そのまま注射は終わり、「破裂音」ということばについて考えている私と注射を終えて泣き止んだ息子が残されました。

専門用語としての「破裂音」

なるほど。どうやら、赤ちゃんの「ぶ~」「ぶるる~」を"破裂音"と呼ぶ界隈があるようです。

私たち言語聴覚士が人々のしゃべる音を臨床現場で扱うときには、「音声学」という学問が基礎にあります。音声学は、言語に使われる音を研究し明らかにする分野です。音声学は、言語聴覚士のほか日本語教師や英語を始めとする外国語の先生も学びます。

話を戻しましょう。先ほど注射を打ってくれた看護師さんの言った「破裂音」が音声学上どのような音かということですね。破裂音は、「ぱ/pa/」「ば/ba/」「た/ta/」「だ/da/」「か/ka/」「が/ga/」のような、口の中でいったん空気をせき止めてから破裂させるように空気を解放させることで生まれる音のことを指します。

「ぶ~」は破裂音ではなく摩擦音に近い

「ぶ~」は空気を連続的に吹き出して唇を震わせる動きであり、破裂音ではなく、むしろ「摩擦音(まさつおん)」に近い音といえます。

それでも発達には大切な遊び

とはいえ、この「ぶ~」も、ことばの発達にとっては関係あることには違いありません。遊びながら唇の動きや呼気のコントロールを練習しているので、のちの発音発達にとって良い準備運動になるのです。赤ちゃんとの日常生活で音声学の専門用語が必要になることはそうそうありませんが、「ことばの育ちへ続く小さな一歩」として温かく見守っていきたいですね。

その3 「まねっこ」は「ことばのまねっこ」に限る?

保護者からのことばの相談場面で、「まねっこを全然しないのも気になっていて~」という話を伺うことがあります。私はそのとき、目の前のお子さんを見て、「でも、手を振ってバイバイするし、新しいおもちゃの扱い方をまねしてくれたりするし……、まねっこたくさんしていますよね?」と返そうと思ったのですが、そこでふと考えました。保護者は「まねっこ」を「ことばのまねっこ」という意味に、限定して使っているのかもしれない?

「模倣」の広い意味

「まねっこ」は、堅いことばでは「模倣」です。模倣はまねできる対象であればあらゆるものに対して行えます。隣の子の絵をまねして描くのも、お兄ちゃんのあとをついて同じところに行くのも、お母さんのまねをしてフライパンを振ってみるのもまねっこです。本来は、「行為」「身振り」「ことば以外の声」なども、さまざまなものをまねすること全般を指します。歩き方をまねっこする、手を振る動作をまねっこする、ことばをまねっこする――というこちらの想定でいたため、先ほどの保護者が「まねっこをしなくて……」とおっしゃったときに、一瞬だけことばのまねのことであると気がつくのが遅れました。

ことばの「まねっこ」とは

たとえば、大人が「ばいばい」と言うと子どもも「ばいばい」と言う、大人が「手、洗います」と言うと子どもも「て、あらいまあす!」と言う――こうしたやりとりが、ことばのまねっこですね。

「まねっこ」には、ことばも動作もあることが大事

ことばのまねっこなのか、あらゆることへのまねっこなのか、たいした行き違いではないと感じてしまうかもしれませんが、いえいえ、発達の観点からはとても重要なポイントなんです。なぜなら、ことばの芽生えの時期には確かにことばのまねっこが急に増えだす時期があるのですが、その前段に、声をまねしたり、動作――特に手の動き、身振りのまねっこが始まる時期があるためです。

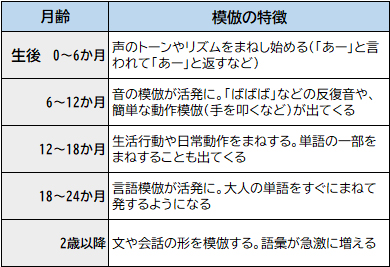

「まねっこ」に関して、あらためて典型的な発達の流れを次にご説明しますね。

模倣の発達の流れ

言語や音声の模倣が発達する過程は月齢とともに段階的に見られます。まず、生後0~6か月頃には、赤ちゃんは大人の声のトーンやリズムに反応を示し始め、大人が「あー」と声を出すと、同じように「あー」と返すような初期の模倣が見られます。6~12か月になると、音の模倣がより活発になり、「ばばば」や「ままま」などの反復音が出てくるようになります。そして、手を叩くといった簡単な動作模倣もこの時期に始まります。

12~18か月では、日常的な動作や行動も模倣することが多くなります。単語の一部の音を少しずつまねし始めることも出てきます。ことばだけでなく、生活行動全般の模倣が広がっていく時期です。18~24か月になると、言語模倣がより活発になります。

2歳以降では、単語だけでなく文や会話の形式そのものを模倣し始め、語彙が急激に増えていきます。この頃には言語模倣が言語学習の主要な手段となり、聞いた表現を自分の語彙として取り入れる力が育っていきます。

相談の現場で役立つ視点

ですから、保護者が「まねっこをしない」と言ったときに、実際には動作や行為の模倣がたくさん見られている場合でも、「ことばをまねしないこと」を心配しているのかもしれません。この違いを理解した上で、いろんな「まねっこ」があることを状況整理していくと、互いの認識のズレを防ぐことができます。

ことばの模倣の前段に、動作や身振り、声の模倣があります。「音声模倣がなかなか出にくいお子さんには、動作模倣や行為の模倣から促していくのもよい方法ですよ」と助言の引き出しをひとつ持っておくと相談の現場で役立つことがあるかもしれません。

その4 「ことばの爆発期」って本当は何のこと?

インターネットの記事やブログなどで、「ことばの爆発期」ということばを見かけることが増えました。「子どものことばが急に増える時期」という意味合いで広く使われているようなのですが、実はこれは、発達について書かれた教科書などではあまり見かけない用語のような気がします。確信は持てないのですが、いつの間にか広まった、俗称のようなもので、とくに定義は無いのかも? と考えています。

専門用語の「語彙爆発」とは

言語発達の分野には、「語彙爆発(ボキャブラリー・スパート)」という用語が存在します。こちらには定義があり、子どもの語彙数が、短期間に急激に増える現象を指します。

典型的には 1歳半ごろ(18か月前後) に始まるとされ、それまでゆるやかに増えていた語彙が、1日に複数語ずつ獲得されるようになる時期を指します。

典型的な語彙爆発の特徴

初めてのことばである初語(しょご)からしばらくは、数語から数十語程度の語彙にとどまります。ところが語彙爆発期に入ると、わずか数週間から数か月で、数百語に一気に増えることがあります。

単に数が増えるだけではなく、ことば同士のネットワークができてきたり、カテゴリー化の力が伸び、獲得する語の種類も広がったりします。たとえば、それまでの語彙レパートリーがモノの名前ばかりだったのに対し、動作のことば(寝る、食べる、いる、ある)、様子のことば(キレイ、熱い、大きい)などにも広がっていきます。

語彙爆発が見られる子と、ゆるやかに伸びる子

古典的な研究では「語彙爆発」が多くの子どもに見られると報告されています。しかし一方で、「必ずしも全員に爆発的な伸びが見られるわけではない」ともされます。中には、ゆるやかに語彙が増えていくタイプの子も一定数存在し、どちらも「典型的な発達の範囲」と考えられています。

一般的な「ことばの爆発期」との違い

一般の場面で「ことばの爆発期」と呼ばれているのは、もう少し幅広い意味で使われているようです。

たとえば、「2歳を過ぎて、急にことばが増えた」「3歳ごろ、自分の考えをことばで伝えようとするようになった」といったエピソードをまとめて「ことばの爆発期」と表現するケースも見られます。

つまり、専門用語の「語彙爆発」とは異なり、一般に使われる「ことばの爆発期」は、どうやら「ことば全般が大きく進んだ印象」を広く指しているようなのです。どちらも子どもの成長を捉える大切な表現ですが、もともとの用語の定義を知っておく必要はありそうです。

ときどき専門用語の定義に立ち返りながら

専門用語は支援が必要な場面で繊細なやり取りをするときに必要な、便利な道具です。一方、日常のことばは子どもの成長を温かく受け止めるまなざしでしょうか。それぞれを行き来しながら、お子さんのことばの発達を見守っていけるといいですね。

おすすめの本

『子どものこころは大人と育つ アタッチメント理論とメンタライジング』

著者:篠原郁子 光文社新書(2024)

今回登場した「喃語」、いわゆる意味の無い"おしゃべり"について、この本では、「アタッチメントが安定している子どもの養育者は、赤ちゃんが発しているいろいろな音を「ことば」として捉えることが多い」という解説が載っています(P.127-128)。そのほかにも、周囲と関係を育んでいく赤ちゃんの様子がよく分かる1冊です。