なな先生のことばの発達教室

第13回 文ってどうやって育つの?

WEB連載「なな先生のことばの発達教室」が始まった頃にはまだ生まれたての赤ちゃんだったうちの息子も、いつのまにか1歳半を過ぎました。

毎日が、新鮮な驚きと発見の連続です。

そんな日々の中で、今回はうちの息子のことばが育っていく様子を見守りながら、「文を理解する」「文を話す」力の育ちについて、一緒に考えてみたいと思います。

単語から2語文へ:ことばを組み合わせ始める頃

単語の発話が増えると、子どもは「わんわん きた」「ママ だっこ」など、意味のある語の組み合わせを使い始めます。

2語文の多くは、もともと単語で話していた語同士の組み合わせであることが多いです。初期の頃には「ママ きた」「パパ きた」のように、文の中の語の一部を入れ替えたパターンがよく見られます。

また、「バ(バナナ)、 ちょうだい」など、口癖のようなお決まりのフレーズを繰り返すこともよくあります。単語と単語をくっつけて文をつくっているというよりも、頭からお尻まで、まるごと覚えたフレーズを話している場合もあるかもしれません。

こうした2語文の発達の時期のお子さんのお喋りについて、「語の組み合わせの入れ替わりがあるか」「いつも同じ組み合わせや固定のフレーズになっているか」「文の形、パターンのバリエーションがあるか」といった視点から観察します。相談場面では、お子さんが何を言っていたか覚えておくのは難しいので、できれば1、2フレーズについては一字一句正確なメモを取っておくのがおすすめです。保護者に「ここ最近で、一番長く話したおしゃべりはなんですか?」などと聞くこともあります。 言語に関する発達相談では、そのときのお子さんの正確な発話例があると、後から振り返って成長が実感できたりと、役立つことが多いです。

発話のレパートリーに文が加わると、ことばを使って自分の意図をより具体的に伝えられるようになり、コミュニケーションの幅もぐんと広がっていきます。

復唱(まねっこ)で言ったのか、自発で言ったのか

お子さんのことばを観察する視点として、「復唱(まねっこ)で言ったのか、自発的に言ったのか」という点も、大切です。自発で言えている語や表現の方が、復唱で言っている表現よりも定着や習得が進んでいると考えられます。

「復唱ってよくないの?」「あまり意味がないの?」と聞かれることもありますが、そういうわけではありません。 みなさんも一度は「初めて聞いたことばを復唱するのが難しかった」という経験があるのではないでしょうか。たとえば、若者ことばや業界の専門用語、外国の地名、歴史上の人物の名前など。

知っていることばかどうか、耳にしたことがあるかどうかは、復唱のしやすさに大きく関わってきます。

ことばの相談の場面でも、「最近、ことばのまねっこが増えた気がします」と保護者から伺うことがあります。そのようなときには、「聞いたことがあって知っている感じはするけれど、ヒントがないと自発ではまだ言えないことばが、○○くんの中にたくさん育ってきているんですね」とお伝えしています。

単語とジェスチャーの組み合わせも、大切な文の芽生え

「まだ2語文が出ていなくて……」という保護者の声に出会ったとき、文が「ことば+ことば」の形で出ているかどうかにだけ注目しがちです。

でもその前段階として、「単語+ジェスチャー」の組み合わせにも、文への芽生えがしっかり表れています。

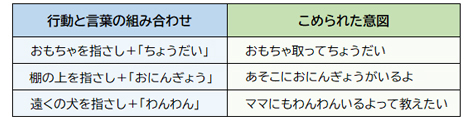

たとえば、お子さんがこんなふうに指さしを使っている場面はありませんか?

- お気に入りのおもちゃを指さして、「ちょうだい」

- 棚の上を指さしながら、「アンパンマン」

- 遠くの犬を指さして、「わんわん」

これらは、「指さし+単語発話」の組み合わせですが、こめられている意図を見てみると……。

実は、単語の発話に指さしが加わることで、意図や意味が補われ、2語文に近い伝達力を持つことがあります。

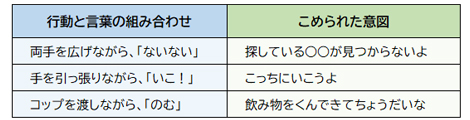

また、こんなふうに身振りやしぐさを添えて伝えている姿も見られます。

- 両手を広げながら、「ないない」

- 手を引っ張りながら、「いこ!」

- コップを渡しながら、「のむ」

このように、伝えたい気持ちを「ことば」と「動き」のセットで表す姿は、まさに"ことばをつなげて文にしようとしている"という、その一歩手前のサインです。

保健師さんから保護者に、こんなふうに声を掛けてみると、前向きな気づきにつながります。

- 「"ブーブー"って言いながら車を指さすのは、ことばをつなげて話し始めるサインですね」

- 「"ママ"って呼びながら手を伸ばしたりしていませんか? 話していること以上に、伝えたい気持ちが広がっている様子ですね」

"まだ出ていない"ではなく、"こんなふうに育ち始めている"という視点で、日常の中からことばの芽を一緒に見つけていけるといいですね。

「だね」「いたね」──文のかたちをつかむ遊び

2語文が発達する時期に見られる変化として、すでに言えている語と語をつなげることのほかに、「文の末尾」が育ってくるという点もあります。

1歳半になるうちの息子が今いちばん大好きなのは、救急車。寝ても覚めても救急車です。

寝かしつけのときに私が歌うオリジナルソング「♪救急車だーね~、消防車だーね~、パトカーだーね~」に合わせて、「#$%&ちゃ、……あね~!」と、あいまいながらもリズムに乗ってまねしてくれます。

似たようなほかのパターンとしては、「今日も楽しかった……ね~」「明日もいっしょに遊ぼう……ね~」「保育園に行こう…ね~」など。 「ね~」を言う直前にちょっとした"溜め"をつくって、そこだけをいっしょに言ったりしています。

余談ですが、こうした繰り返しのある言語・コミュニケーション活動は、「パタン・プラクティス」と呼ばれる指導方法のひとつです。パターンがあると、前の形を手掛かりに次の形を予測することができるので、その文型の習得が始まったばかりの時期には特におすすめです。

また、「わたし―相手」と交互にことばをやりとりするターン・テイキングも、ことばの発達には欠かせない大切な力です。これがあることで、相手とのことばのやりとりが成立しやすくなります。

繰り返しの学びの中で、復唱だけでなく自分から話すおしゃべりでも「○○だ/だね/いた/いたね」など、いろいろな形が少しずつ増えていきました。

文末の「だね」や「よ」、関西弁だと「やな」や「な」……。全国各地にはさまざまな方言の文末のことばがありますね。こういった末尾に付く短いことばは、文法では「終助詞」「文末詞」などと呼ばれます。

これらが付いてくるようになるのも、ちょうどこの時期の言語発達の特徴です。 「だね」などには、気持ちのトーンを調整する役割があり、共感の気持ちの育ちとも関係していると言われています。

口にしたくなる"楽しいことば"

この頃から「いっちゃった」「きえちゃった」「おちちゃった」など、「ちゃった」がつく表現をよく使うようになってきました。

たとえば、うちの玄関のセンサーライト。靴を履くのにもたついていると、ライトが自動で消えてしまい、そのたびに「きえちゃった」と言います。また光ると、「ついた!」と元気に大きな声で言います。

「ついた」に対して「きえた」ではなく、「きえちゃった」をセットで覚えている様子がとても興味深いと思いませんか?

私たちは、中学や高校の国文法で「動詞には活用形があって……」と習った記憶がありますよね。でも、子どもたちは、そんなルールをなぞるように覚えていくわけではありません。 そのときの印象や気持ちにぴったりくるフレーズ(ここでの、「消えちゃった」)から、ことばを獲得していくようです。

「パパ、ねえ」から広がることばの世界

ある日のこと。保育園から帰ってきたうちの息子が、薄暗い部屋をのぞきこみながら、「パパ、ねえ」とぽつり。

私の「パパ、いないねえ」をまねしたものでした。

言語聴覚士という職業柄で、ついつい、身に付いた習性として、ことばの発達を支えることば掛けをそのまま自らの子育てに取り入れてしまいます。たとえば、子どものおしゃべりがいいなと感じたら、復唱して返すモニタリングや、間違いがあればさりげなく正しいかたちで返すリフレクティングがその一例です。

そんなやりとりを続けていくと、しだいに、「パパ、ねえ」が「パパ、いねぇ」「パパ、いないねえ」に変化し、その次に「ママ、いないねえ」「救急車、いないねえ」、そして「救急車、いたねえ」……と、少しずつ語の組み合わせが広がっていきました。

気に入ったことばを一緒に繰り返しながら、遊ぶように楽しむ中で、文の構造をつかんでいく様子です。

「~ナイ?」に戸惑う子どもたち

ところで、「食べない?」「取れない?」などの否定疑問文を使うと、うちの息子は首を縦に振ったり横に振ったり、時には怒ってしまったりします。

「~ナイ?」文は、意味を否定しながら質問しているため、文法的にも少し複雑です。幼児さんにとっては、ことばのやりとりの中でも、ちょっと難しいところかもしれません。

たとえば、「もう食べない?」と聞かれたとき、 「食べるの?」「食べないの?」のどちらを聞かれているのか、理解がむずかしい場面もあるでしょう。

意味理解がまだあいまいな上に、自分の意図をことばで返すこともまだ発展途中。 Yes=する/No=しないという単純な対応が崩れることで、混乱が起きやすくもなります。

そういうときには、「取ってほしい?」「終わりにする?」など、ナイを使わない表現にするだけで、やりとりがぐっとスムーズになります。

そんな、混乱が続いていたうちの息子ですが、その後しばらくして、お風呂で「もう、あがる?」と聞くと、「あがなーい!」とナイ付きの表現が返ってくるようになりました。

親の本音としては、お風呂はさっさとあがってほしいのですが……。

それはさておき、いろいろな意味で、成長の喜びとちょっぴりの大変さを感じながら、日々楽しみに見守っているところです。

おすすめの本

『よくわかる言語発達[改訂新版]』(ミネルヴァ書房)2017

編者:岩立志津夫、小椋たみ子

0歳から文で話したり文字を読んだり書いたりできるようになるまでのことばの発達について子どもの言語発達の全体像をつかむことができます。

0歳から文で話したり文字を読んだり書いたりできるようになるまでのことばの発達について子どもの言語発達の全体像をつかむことができます。

この本は、言語発達にまつわる重要なトピックスが、見開き2ページまたは4ページずつ編纂されています。通読するだけでなく、気になった個所だけ読むこともできるので、目の前のご相談のお子さんの様子に合わせて予習・復習するのに最適です。